Böblinger Kreiszeitung, 17. Dezember 2013

Praktische Hilfe für den richtigen Ton

Akademie für Alte Musik: Ulrike Engelke arbeitet derzeit wieder an

einem

Buch über Interpretation

Von Robert Krülle

ALTDORF. Wie werden Musiker heutzutage jenen Werken voll gerecht, die vor vielen Jahrhunderten komponiert wurden? Indem sie sich die Art und Weise aneignen, wie zu jener Zeit musiziert wurde. Genau das versuchen die Akteure der historischen Aufführungspraxis - mit alten Instrumenten, alten Techniken und dem alten Regelwerk will man dem Musikstück aus einer fernen Epoche möglichst nahe kommen.

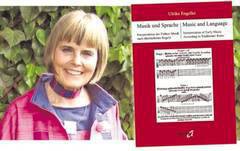

Eine, die sich seit vielen Jahren dieser Praxis widmet, ist Ulrike Engelke. Die Leiterin der Akademie für Alte Musik in Altdorf organisiert nicht nur regelmäßig Konzerte und gibt Kurse, sie veröffentlicht auch Bücher mit praktischen Spielanweisungen. Im vergangenen Jahr ist "Musik und Sprache - Interpretation der Frühen Musik nach überlieferten Regeln" erschienen, derzeit arbeitet sie am nächsten Band, der die Spielpraxis im Barock und der Vorklassik abhandeln soll.

"Ich habe immer wieder festgestellt, dass viele Musiker nicht genau wissen, wie sie die Alte Musik spielen sollen", erzählt Ulrike Engelke, "deshalb habe ich schon früh angefangen, für meine Schüler und Studenten praktische Hilfen zusammenzustellen." Was in den 80er Jahren und 90er Jahren mit noch recht dünnen Heften begann, hat sich zuletzt zu dickeren Büchern entwickelt. Engelkes letztes Werk hat mehr als 200 Seiten und beinhaltet neben erklärenden Texten auf Deutsch und Englisch viele Notenbeispiele.

Dabei stellt Engelke nicht ihre eigenen Ansichten in den Vordergrund, sondern fasst vielmehr die Anweisungen der historischen Zeitgenossen zusammen. "Und zwar nicht in einem musikwissenschaftlichen Sinn", wie die Flötistin und Bratschistin betont, "sondern aus einem ganz musikpraktischen Anliegen heraus." Wichtig ist ihr, dass die interessierten Musiker die Hinweise gut in ihrem Spiel übernehmen können. "Und immer wieder erlebe ich auch Aha-Effekte, da manches theoretisch vielleicht bekannt ist, aber die Umsetzung nicht klar war."

Dabei geht es um die spezielle Notation, historische Tempoverhältnisse, Ausschmückungspraktiken, die Gestaltung bestimmter Tonfolgen, besondere Umspielungen oder auch um die große Frage, wie stark sich die Musik an der menschlichen Rede orientieren soll. Wichtige Rollen nehmen da unter anderem Michael Prätorius (1571-1621) und Johann Mattheson (1681-1764) ein.

Engelkes Buch wird von der Fachzeitschrift "Toccata" gelobt

Dass ihre Arbeit offenbar tatsächlich Anwendung findet, freut Ulrike Engelke natürlich. An der Musikhochschule Trossingen werde mit ihrem Buch studiert, "außerdem weiß ich von Musikprofessoren in Wien und in Holland, die damit arbeiten", erzählt sie. Hinzu kommen positive Kritiken in diversen Medien. Die "Toccata", eine Fachzeitschrift für Alte Musik, zum Beispiel lobt das Werk: "Auf seiner Grundlage wird es möglich, den Geist der Musik tiefer zu erfassen und Interpretationen qualifiziert beurteilen zu können", heißt es da.

Derzeit schreibt die Altdorferin am Folgeband, die Veröffentlichung plant sie im kommenden Jahr. "Ich konnte jetzt lange nicht daran weitermachen", gesteht sie, "ich hoffe, dass ich in den Weihnachtsferien wieder dazukomme, dann immer mal wieder und schließlich vor allem in den Sommerferien. Da habe ich am meisten Luft."

Denn drumherum läuft nach wie vor die Akademie für Alte Musik, deren Leiterin Ulrike Engelke seit 20 Jahren ist. Dabei hat die Institution - da macht die Chefin keinen Hehl daraus - ihre besten Zeiten längst gesehen. Nach der Gründung Anfang der 90er Jahre in Dresden war die Akademie mit üppigen Fördergeldern ausgestattet, unter anderem die Bosch-Stiftung engagierte sich stark. So war ein ambitionierter Studien- und Kursbetrieb möglich.

Doch nach dem abrupten Ende aller Förderungen 2004 kehrte Engelke nach Altdorf zurück, wo die Akademie seither zwar weiter existiert, allerdings unter völlig anderen Rahmenbedingungen - sprich: ohne Geld. Konzerte stellt die Altdorferin trotzdem regelmäßig auf die Beine, ebnso die Flötenfortbildungskurse im Rahmen der Akademie .

"Insgesamt ist die Akademie-Arbeit leider recht mühselig", weiß Engelke, "trotzdem habe ich noch Spaß dabei, sonst würde ich das sicher nicht mehr machen."

Kultur Lokal, Lokales

Musik soll das

Herz der Zuhörer rühren

04.04.2013 -

Von unserem

Mitarbeiter Christoph Martin Hauff

Die Sindelfingerin Ulrike Engelke studierte an der Staatlichen Hochschule für Musik in Stuttgart Querflöte mit den Nebenfächern Blockflöte, Viola und Gesang. Nach dem Staatsexamen als Musiklehrerin folgte ein Aufbaustudium bei dem weltberühmten Flötisten Aurèle Nicolet. Weitere Stationen ihrer künstlerischen und pädagogischen Laufbahn waren die Staatliche Hochschule für Musik in Trossingen, die Hochschule für Musik in Dresden, die Tynska Scola der Karls Universität in Prag, oder die Internationale Sommerakademie im österreichischen Innsbruck.

1992 gründete Ulrike Engelke die Dresdner Akademie für Alte Musik, der sie bis 2004 vorstand. Seit 2004 trägt diese Institution den Namen Akademie für Alte Musik in Baden-Württemberg mit Sitz in Altdorf im Kreis Böblingen (http://aambw.de). Deren Ziel ist zum Beispiel die Weiterbildung begabter junger Musiker auf dem Felde der Aufführungspraxis Alter Musik. Die Absolventen der Akademie sollten in der Lage sein, diese Musik auch als Solisten oder Ensemblemusiker stilsicher zu interpretieren und als Lehrende Kenntnisse in historischer Aufführungspraxis weiterzugeben.

Demselben Ziele dient Ulrike Engelkes Lehrwerk zur „Interpretation der frühen Musik nach überlieferten Regeln“ in Buchform unter dem Titel „Musik und Sprache“ (Deutsch und Englisch). 1990 erschien die erste Auflage, 2012 im Agenda-Verlag Münster eine erweitere Neufassung.

|

|

Eine Interpretation der frühen Musik, die sich um Authentizität

bemüht, verlangt Wissen über die damals geltenden Regeln. Faksimileausgaben der Alten Musik sind heute in großer Zahl verfügbar und erleichtern das Vordringen zu den Absichten des

Komponisten. Dies ist eine reizvolle, wenn auch arbeitsintensive Aufgabe.

Vielen Interessenten, wie Studenten, Musiklehrern und Musikliebhabern, fehlt jedoch dazu die Zeit.“ Soweit die Titelrückseite.

Ulrike Engelke hat sich die Zeit genommen,über viele Jahre Quellen alter Meister studiert und sie für die Praxis in Konzert und Lehre ausgewertet. In diesem Buch will sie das wichtigste Wissen vermitteln, das zu einer authentischen Interpretation früher Musik führt. Ein Beispiel für viele: Auf der Titelseite wird Michael Prätorius aus seinem Hauptwerk „Syntagma Musicum“ von 1619 zum Thema Tirata zitiert. Dies seien „lange, geschwinde Läufe, die durch die Klaviatur hinauf und herunter laufen. Je geschwinder und schärfer diese Läufe gemacht werden, desto besser und anmutiger werden sie klingen“, heißt es in dem Text, der sprachlich ans geläufige Hochdeutsch angeglichen ist.

Über Jahrzehnte hinweg hat man in vergangenen Zeiten solche instrumentalen und auch vokalen Läufe alles andere als scharf interpretiert, auf dem Flügel zum Beispiel durch Pedalgebrauch absichtlich verwischt. Erst die historisch orientierte Aufführungspraxis hat zu den Quellen zurückgefunden. Wer sich erinnert, wer noch über Tonträger beispielsweise mit Aufnahmen von Wilhelm Furtwängler oder Hans Richter verfügt, weiß, wovon die Rede ist. Zu ihrer Zeit waren beide Vorbilder für viele Interpreten barocker Musik. Heute sind sie überholt, was ihren Nachruhm auf dem Gebiet anderer Musik wie Klassik, Romantik oder klassische Moderne keineswegs schmälert.

Auch der Stuttgarter Lokalmatador Helmut Rilling ist übrigens kein glühender Verfechter der historisch informierten Aufführungspraxis. Er dirigiert seinen Bach seit Jahrzehnten nach durchaus eigenen Regeln und gilt dennoch in der Musikwelt nicht weniger als Nikolaus Harnoncourt, René Jacobs oder John Eliot Gardiner.

Über sechs Seiten listet Ulrike Engelke ihr Abbildungsverzeichnis auf, 232 Titel, zwischen Johannes Ockeghem (15. Jahrhundert) und Girolamo Frescobaldi (1583 bis 1643). Eine Schwierigkeit ist, dass umfangreiche Kenntnisse in mancherlei Sprachen wie Latein notwendig sind, um die Quellen auswerten zu können. Der Quellennachweis hingegen, samt Literaturangaben, weist, zwischen Martin Agricola, (deutscher Musiktheoretiker, 1486 bis 1556) und Jacob van Eyck (Sachverständiger für Glocken und Blockflötenvirtuose, 1590 bis 1657), weitere 40 Titel nach.

Das

Kapitel „Vibrato“ nimmt immerhin 19 der insgesamt 221 Buchseiten in Anspruch. Vibrato ja oder nein bei der Wiedergabe früher Musik? Die einen sagen so, die anderen so. Roger Norrington,

langjähriger Dirigent des Radiosinfonieorchesters Stuttgart, wird immer wieder zitiert mit seinem Einsatz für den sparsamen Gebrauch des Vibrato. Im Gegensatz dazu resümiert Ulrike

Engelke, man könne nach dem Studium der Quellen davon

ausgehen, dass nicht der durchweg starre, gerade Ton, wie er heute irrtümlich in vielen Interpretationen der Früh- und Barockzeit zu hören sei, sondern der lebendige Ton Vorbild

war.

Die wichtigste Erkenntnis jedoch steht bereits im Vorwort von 2012, die Aufforderung an den Instrumentalisten nämlich, den Sänger mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln nachzuahmen und so das Herz der Zuhörer zu rühren.

Info

Das Buch „Musik und Sprache“ von Ulrike Engelke ist im Agenda-Verlag Münster (www.agenda.de) erschienen und in der Akademie für Alte Musik in Altdorf erhältlich. Das nächste Konzert mit dem internationalen Kammerensemble der Akademie findet am Mittwoch, 1. Mai, ab 11 Uhr in der Festhalle Altdorf statt.

Donnerstag

19.05. 2011,

Kultur Lokal, Topstory

„Historisch“

ist mehr als nur

Schlagwort

19.05.2011

Von unserem

Mitarbeiter Christoph Martin Hauff

Der Erfolg hat in der Regel mehrere

Mütter. Zum einen ist die konsequente Arbeit der Jubilarin zu nennen, die auf wissenschaftlichen Erkenntnissen beruht. Der Begriff „historisch informiert“ wird von Ulrike Engelke ernst genommen, ist

mehr als Schlagwort. Das reicht vom Einsatz historischer oder zumindest nachgebauter Musik-Instrumente über das richtige Notenmaterial bis zur Auswertung historischer Quellen über das richtige

Musizieren in der jeweiligen Epoche.

Wer noch live gehört hat, wie beispielsweise Wilhelm Furtwängler als Solist am Klavier und Dirigent eines übergroßen Streichorchesters das fünfte Brandenburgische Konzert Johann Sebastian Bach exekutierte, kann den immensen Unterschied ermessen. Was keine Abwertung des auf anderen Gebieten noch immer vorbildlichen früheren Chefdirigenten manchen europäischen Spitzen-Orchesters bedeuten soll.

Damit sind wir bei einer weiteren

Erfolgsmutter: Gut gewollt alleine genügt nicht. Es muss auch gut gekonnt sein. Dafür bürgt wieder in erster Linie die Chefin Ulrike Engelke, die eine vorzügliche Instrumentalistin ist, und neben der

notwendigen Ur-Musikalität auch über das notwendige technische Rüstzeug verfügt. Für die Streicher-Sektion in der Akademie hat

Ulrike Engelke Simon Standage am ersten Pult, der ein ebenso gewiegter Fachmann auf seinem Gebiet ist. Und zwar ebenfalls in beiden Bereichen, dem theoretischen wie dem praktischen.

Dazu gehört dann schließlich noch ein glückliches Händchen bei der Auswahl der Orchestermitglieder. Hier hat Ulrike Engelke inzwischen ein Netzwerk geknüpft, das auf nicht selten jahrzehntelange Beziehungen zurück greifen kann.

Was dabei herauskommt, ist ein abwechslungsreiches, ebenso präzis wie beschwingt musiziertes Programm. Wolfgang Amadeus Mozart ist gleich zweimal vertreten, mit seiner entzückenden Serenade Nummer Sechs KV 239 für die nahezu einmalige Besetzung von Streicher-Ensemble mit Soli und Tutti sowie zwei Pauken.

|

|

Entzückende Nachtmusik

Eine wahrhaft entzückende Nachtmusik, die im Finale ein wahres Füllhorn eingängiger Melodien aufweist. Später gibt es noch das Divertimento KV 136, dem irgendein katalogwütiger Depp den Beinamen Salzburger Sinfonie angepappt hat. Salzburg als Entstehungsort: ja. Aber Sinfonie: nein. Alles Sinfonische fehlt, stattdessen drei Sätze schnell-langsam-schnell, die noch einmal den gutgelaunten Mozart erklingen lassen.

Johann Peter Salomon (1745 bis 1815) gehört zu den auf der Konzertbühne eher unbekannten Klein-Meistern. Er war Geiger, Komponist, Dirigent und Musikimpresario. Seine Romanze für Violine und Orchester in D-Dur ist ein gut geeigneter Einstieg für Simon Standage, der danach Joseph Haydns Violinkonzert C-Dur, Hob. VIIa/I zum kostbaren Erlebnis werden lässt.

Hier sitzt jeder Strich. Hier sitzt jeder Strich, jeder Griff, jede Passage genau am richtigen Platz, auch im begleitenden Orchester, das die ordnende Hand des Solisten überall zum historisch richtigen Klingen bringt. In seine Konzert-Kadenz baut Simon Standage mit einer Paraphrase über „Happy Birthday“ einen Geburtstagsgruß für Ulrike Engelke ein. Aber auch die Querflöte kommt in dieser Matinée zu ihrem Recht. Zunächst in einem Konzert für Flöte und Orchester D-Dur des Italieners Luigi Boccherini, der seinen Lebensabend in Madrid verbrachte. Hier beweist Ulrike Engelke ihre langjährige Vertrautheit mit diesem Instrument ebenso virtuos wie beseelt.

Gemeinsam mit ihrer ehemaligen Schülerin Verena Guthy-Homolka spielt Ulrike Engelke zum guten Schluss die Sinfonia Concertante des Anton Stamitz. Der nicht unheikle Zusammenklang zweier exponierter Melodieinstrumente wird ebenso glänzend bewältigt wie ein kleiner Aussteiger in letzter Minute, der zu einer fehlerlosen Wiederholung des Finalsatzes führt.

Konzertrezensionen

Akademieleiterin Ulrike Engelke hat wieder einige

interessante Gäste in der Festhalle Altdorf präsentiert : Janos Pilz, Ulrike Engelke, Hartmut Gessing, Johannes Sauer, Nóra Kallai und Helmut Engelke.

Foto privat

Weihnachtliche Musik aus dem Barock

Akademie für Alte Musik Baden-Württemberg:

Adventskonzert in der Festhalle Altdorf war bis auf den letzten Platz besetzt. Zu ihrem fünften vorweihnachtlichen Adventskonzert hat

die Akademie für Alte Musik Baden-Württemberg am vergangenen Samstag in die Altdorfer Festhalle eingeladen.

Von Jutta Rebmann

ALTDORF. Seit ihrem Umzug von Dresden

und dem Dreiländereck um Görlitz nach Baden-Württemberg ist Ulrike Engelke als künstlerische Leiterin bemüht, an die Erfolge der von ihr gegründeten Dresdner Akademie in ihrer

württembergischen Heimat anzuknüpfen.

Dabei sind ihr ihre vielen internationalen Kontakte und die Verwurzelung in einem großen Freundeskreis eine außerordentliche Hilfe. Ohne dieses Netzwerk wäre es nicht möglich, immer wieder namhafte

Solisten nach Altdorf zu bringen.

So konnte sie diesmal mit dem ungarischen Geiger Janos Pilz und seiner Frau, der Cembalistin Judit Varga-Pilz den Konzertbesuchern von anderen Gastspielen gut bekannte Gäste aus Budapest

präsentieren. Mit Nóra Kallai an der Gambe kam eine weitere Musikerin aus der ungarischen Hauptstadt auf die Schönbuchlichtung.

Der am Robert-Schumann-Konservatorium

in Zwickau ausgebildete, heute als freier Künstler in Stuttgart lebende Geiger Johannes Sauer und der in der Region durch seine vielfältigen Auftritte bekannte Kontrabassist Hartmut Gessinger

vervollständigten das Ensemble. Den Bratschen-Part übernahm Helmut Engelke, der Ehemann von Ulrike Engelke und zudem Vorsitzender der Akademie für alte Musik.

An der Blockflöte war die künstlerische Leiterin der Akademie, Ulrike Engelke, selbst zu hören. Sie konnte sich bei ihrer Begrüßung über einen bis auf den letzten Platz ausgebuchten Saal

freuen.

Das Konzert begann mit Francesco

Manfredinis "Sinfonia pastorale per il Santissimo Natale" einem Concerto grosso. Manfredini, zeitweise am Hof der Grimaldis in Monaca tätig, musste nach einem Streit mit dem Klerus seiner Vaterstadt

Pistoia in der Nähe von Florenz alle seine Musikalien aus dem kirchlichen Archiv entfernen.

Vermutlich führte das zum Verlust aller seiner bis dahin ungedruckten Werke. Sein musikalisches Talent lebte in einigen seiner Kinder fort, die als Sänger, Komponisten und Kastraten Berühmtheit

erlangten. Werke von

Manfredini, Guillemain, Torelli, Zavateri und Purcell folgten.

Tragisch endete dagegen das Leben des

als "genial und feuerköpfig" beschriebenen französischen Komponisten Louis-Gabriel Guillemain. Offensichtlich war er mit dem von ihm Erreichten nicht zufrieden: Auf einer Fahrt von Paris nach

Versailles nahm sich der Hofmusikus des französischen Königs mit 14 Messerstichen das Leben.

"Seine Hand ist sprudelnd und kann von keiner Schwierigkeit gebremst werden" beschrieb ein Zeitgenosse das Geigenspiel des ausgebildeten Violonisten. Von seiner Vorliebe für die Geige ist seine

Sonata G-Dur für Blockflöte, Barockvioline, Viola da Gamba und Basso Continuo geprägt, so dass es die Flöte ein wenig schwer hat, sich dagegen zu behaupten.

Der Geige gehörte auch die ganze Liebe das bedeutenden italienischen Barockkomponisten Giuseppe Torelli, auch er war ausgebildeter Geiger und galt als Virtuose auf seinem Instrument. Torellis Hauptverdienst liegt auf der von ihm betriebenen Weiterentwicklung des Concerto grosso. Aus seinen 1709 entstandenen Concerti grossi op. 8 brachte das Barockorchester der Akademie das sechste zu Gehör. Nach der Pause erklang ein Werk des Torelli-Schülers Lorenzo Gaetano Zavateri. Ulrike Engelke an der Blockflöte war noch einmal zu hören in einem Werk von Georg Philipp Telemann, in dem der Frieden der Heiligen Nacht mitschwang. Zu Ende ging das Konzert mit einem Concerto grosso von Francesco Manfredini. Für den freundlichen Applaus bedankte sich das Ensemble mit einem Ausschnitt aus Henry Purcells Weihnachtsmusik.